[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ]

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

紫偶会の発展 建二 小田 崇

僕が入学した当時山下君からこの建築科に紫偶会があるというのを

聞きました。それから今日に至る二ヶ年僕はその紫偶会の在り方、

内容などを見て来ましたが、僕もそれに参加していたのですが、

それについて感じた事に紫偶とはよりあつまるという

意味で即ち建築科であれば先輩、後輩の人々が集まって、

なごやかに先輩後輩達と仲良く肩をくんで行こうではないかと、

表面では表す場合も表す事のない場合もお互い心で誓うのであって、

お互いのなぐさめ、励まし合うのであって先輩の人々は後輩の我々に

社会に出る態度、社会での人生生活、社会状況など経験、体験された

ことを語ってもらい、我々の社会に出る心がまえというものを教えてもらい

非常に参考になる点がある。それらを我々後輩のものはよく考えて着実

に学生々活をおくらねばならないと、いうことを痛感しました。

聞きました。それから今日に至る二ヶ年僕はその紫偶会の在り方、

内容などを見て来ましたが、僕もそれに参加していたのですが、

それについて感じた事に紫偶とはよりあつまるという

意味で即ち建築科であれば先輩、後輩の人々が集まって、

なごやかに先輩後輩達と仲良く肩をくんで行こうではないかと、

表面では表す場合も表す事のない場合もお互い心で誓うのであって、

お互いのなぐさめ、励まし合うのであって先輩の人々は後輩の我々に

社会に出る態度、社会での人生生活、社会状況など経験、体験された

ことを語ってもらい、我々の社会に出る心がまえというものを教えてもらい

非常に参考になる点がある。それらを我々後輩のものはよく考えて着実

に学生々活をおくらねばならないと、いうことを痛感しました。

そこで紫偶会というものが生まれて五年目になりますが、年はあさくとも

内容の充実したものであって非常に効果的な会合であると思っている。

しかし、僕は紫偶会に希望したいことは先輩後輩の人達が一年に一回

だけ集まるのではなくて、少なくとも二、三回ほど暇を見て会合を開いて

ほしいと僕は思います。

内容の充実したものであって非常に効果的な会合であると思っている。

しかし、僕は紫偶会に希望したいことは先輩後輩の人達が一年に一回

だけ集まるのではなくて、少なくとも二、三回ほど暇を見て会合を開いて

ほしいと僕は思います。

卒業された先輩の諸氏達は社会に出るとどうしても母校の生徒並びに

諸先生と合うことが少なくなるゆえにどちらもしばらくはなれていたらもう

一度合ってみたいと思う時もある。その機会に適したのが我が建築科の

紫偶会であって、この会合を一生涯続けるための当事者はよく考えて

ほしいと思う。

諸先生と合うことが少なくなるゆえにどちらもしばらくはなれていたらもう

一度合ってみたいと思う時もある。その機会に適したのが我が建築科の

紫偶会であって、この会合を一生涯続けるための当事者はよく考えて

ほしいと思う。

紫偶会をより良きものにするには全てのものが協力と援助が必要で

あって将来僕らが大人になっても工芸の建築科に紫偶会の会合ありと

いうことを聞かせしめてほしいし、又発展してほしいと僕は希望すると共に

僕は念願します。

あって将来僕らが大人になっても工芸の建築科に紫偶会の会合ありと

いうことを聞かせしめてほしいし、又発展してほしいと僕は希望すると共に

僕は念願します。

二十七年二月二十六日

PR

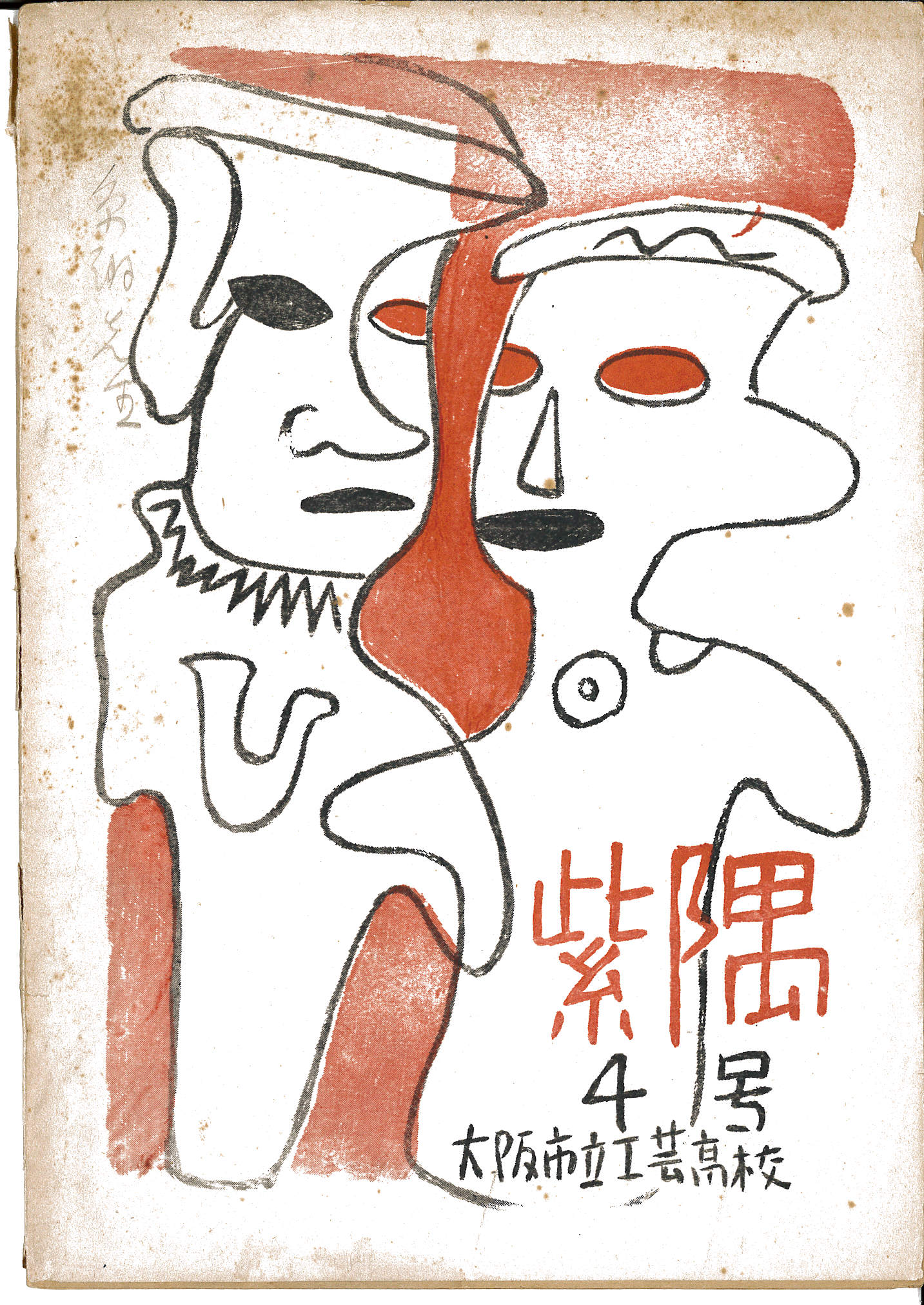

残念ながら一番古い号は4号しか残ってません。

この年建築科はついに自前の教室を確保する。

そんな話しやら、建築科が無くなるかもといった話しが掲載され、

シグマ会草創期の模様がよくわかります。

実際の文章はフェースブックの方を御覧下さい。

この年建築科はついに自前の教室を確保する。

そんな話しやら、建築科が無くなるかもといった話しが掲載され、

シグマ会草創期の模様がよくわかります。

一部掲載する

「予算をともなわず本校に併設されたわが建築科は自己の教室をもたず、製図机・製図版一枚なき建築科であって全く図案科に同居させてもらっていた。それも永い間続いたのである。今年は二階に実習室を、今年は三階に、今年は二階と三階に分れ分れに、今年は教官室は実習室とは、はるかに離れた一隅に、遂に今年は講堂に実習室を移すといったふうに転々漂泊人の如く建築科の本拠が校内のそちらこちらに動いて行った。」

「予算をともなわず本校に併設されたわが建築科は自己の教室をもたず、製図机・製図版一枚なき建築科であって全く図案科に同居させてもらっていた。それも永い間続いたのである。今年は二階に実習室を、今年は三階に、今年は二階と三階に分れ分れに、今年は教官室は実習室とは、はるかに離れた一隅に、遂に今年は講堂に実習室を移すといったふうに転々漂泊人の如く建築科の本拠が校内のそちらこちらに動いて行った。」

「篠原校長御赴任少し以前廃科問題さへ起つてきた。科長欠員の若い故藪中、斎藤、上辻先生の胸中はどうであったろう。 この建築科を背負う二十三、四才の三青年には余りにも大きな問題であった。つぶれるか、生きるか、に当面した三先生は立ち上った。生徒の父兄を一々訪問して協力を得た。事ならずば、いざさらば工芸;都島工高建築科に生徒を引きつれ移って行く決心をし、内々都島の長尾科長の内諾を得た。悲そうであった。引きつれていったら生徒は食客のように淋しかろうと諸先生は正に暗澹とした気持ちになられた。この間当時の篠原視学、長尾先生の御温情は絶大なものであった。

今日ここにわが工芸の建築科が存続するのは情熱と気魂の藪中先生、冷静明哲の斎藤先生、黙々誠実の上辻先生のトリオの堅き団結と篠原先生、長尾先生の五恩人のお陰と伝ひたい。」

実際の文章はフェースブックの方を御覧下さい。

今年工芸は創立90周年を迎えることになったが、建築科は194

創設当時は「紫偶会」と言う字が使用されていましたが、その理

シグマ会の第1期生は1950年卒業なのですが、この時点でシグ

現在その会誌は第4号から学校に残っていますが、いったいいつ

この会誌を学校で読んでいると、初期(戦後)には大変先輩達は

そんなこともあり、残っている会誌を全て画像コピーとして保存

尚、掲載にあたって、個人情報に接触しそうなものは掲載しない

一端お預かりして画像処理させて頂いた後に必ず返却いたします

創設当時は「紫偶会」と言う字が使用されていましたが、その理

シグマ会の第1期生は1950年卒業なのですが、この時点でシグ

現在その会誌は第4号から学校に残っていますが、いったいいつ

この会誌を学校で読んでいると、初期(戦後)には大変先輩達は

そんなこともあり、残っている会誌を全て画像コピーとして保存

尚、掲載にあたって、個人情報に接触しそうなものは掲載しない

一端お預かりして画像処理させて頂いた後に必ず返却いたします

創立90周年祝賀会パーティー券購入について、

平成25年10月19日にハイアットリージェンシーおおさかにて

ご購入頂きありがとうございます。

シグマ会分が無くなりましても他からあまりがあれば譲って頂ける

尚、パーティー券は現金と引き替えが原則なので、当日に渡すから

尚、先に振り込みにて入金を確認いたしましたら、確保させて頂き

また、本パーティー券は、大阪工芸会並びにシグマ会からご寄付頂

パーティー券購入のお問い合わせは、

大阪市立工芸高等学校 建築デザイン科 稲本まで

建築デザイン科職員室 直通

TEL・FAX共 06-6623-0469

平成25年10月19日にハイアットリージェンシーおおさかにて

ご購入頂きありがとうございます。

シグマ会分が無くなりましても他からあまりがあれば譲って頂ける

尚、パーティー券は現金と引き替えが原則なので、当日に渡すから

尚、先に振り込みにて入金を確認いたしましたら、確保させて頂き

また、本パーティー券は、大阪工芸会並びにシグマ会からご寄付頂

パーティー券購入のお問い合わせは、

大阪市立工芸高等学校 建築デザイン科 稲本まで

建築デザイン科職員室 直通

TEL・FAX共 06-6623-0469

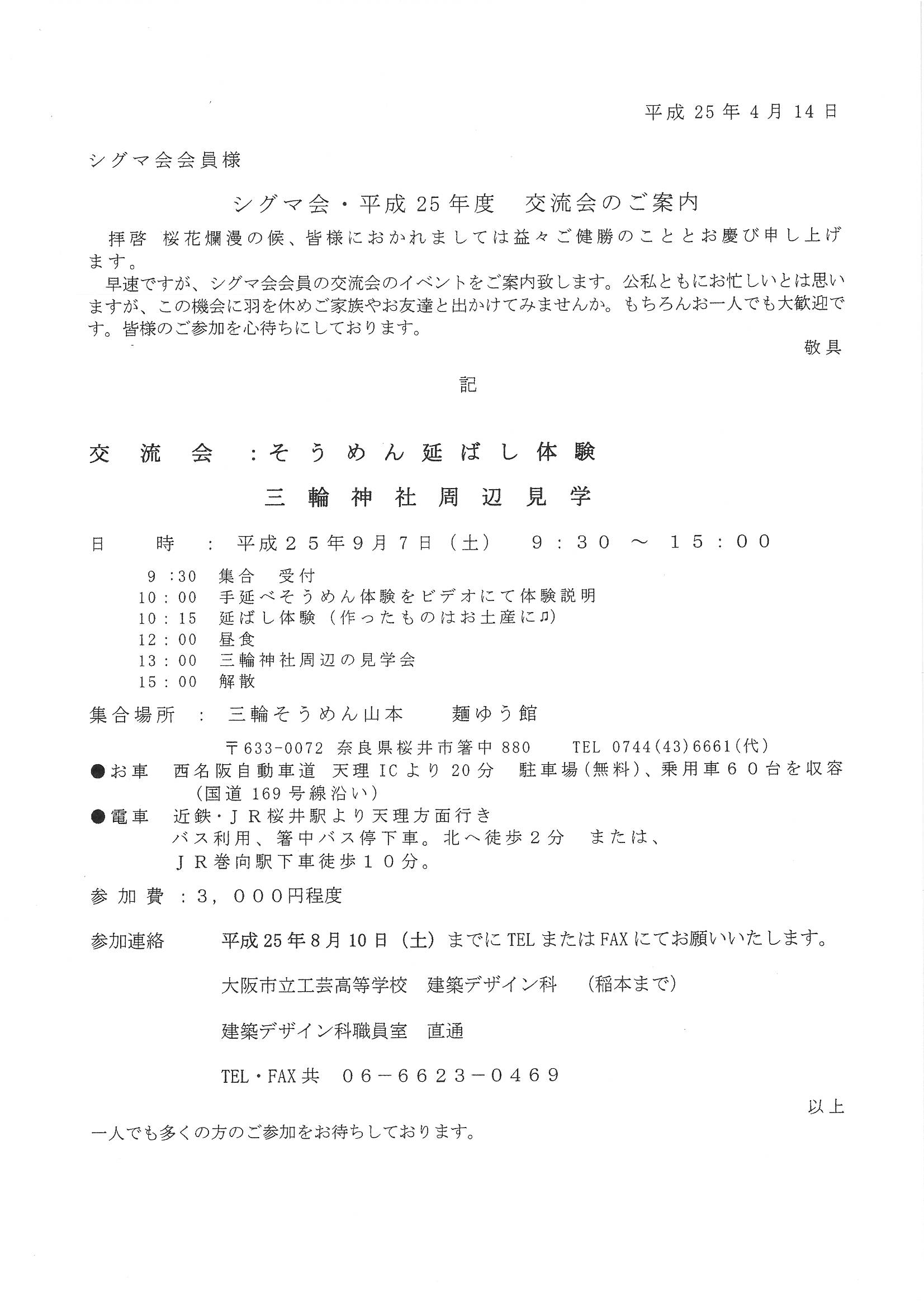

シグマ会交流会のお知らせです。

平成25年9月7日(土)に行います。

平成25年9月7日(土)に行います。

ご家族やお友達をお誘いして参加して下さい。

他の科出身の方でもかまいません。

伸ばしたそうめんはお持ち帰りできます。

その後は、三輪神社周辺を東野シグマ会会長に御説明頂き見学いたします。

他の科出身の方でもかまいません。

伸ばしたそうめんはお持ち帰りできます。

その後は、三輪神社周辺を東野シグマ会会長に御説明頂き見学いたします。

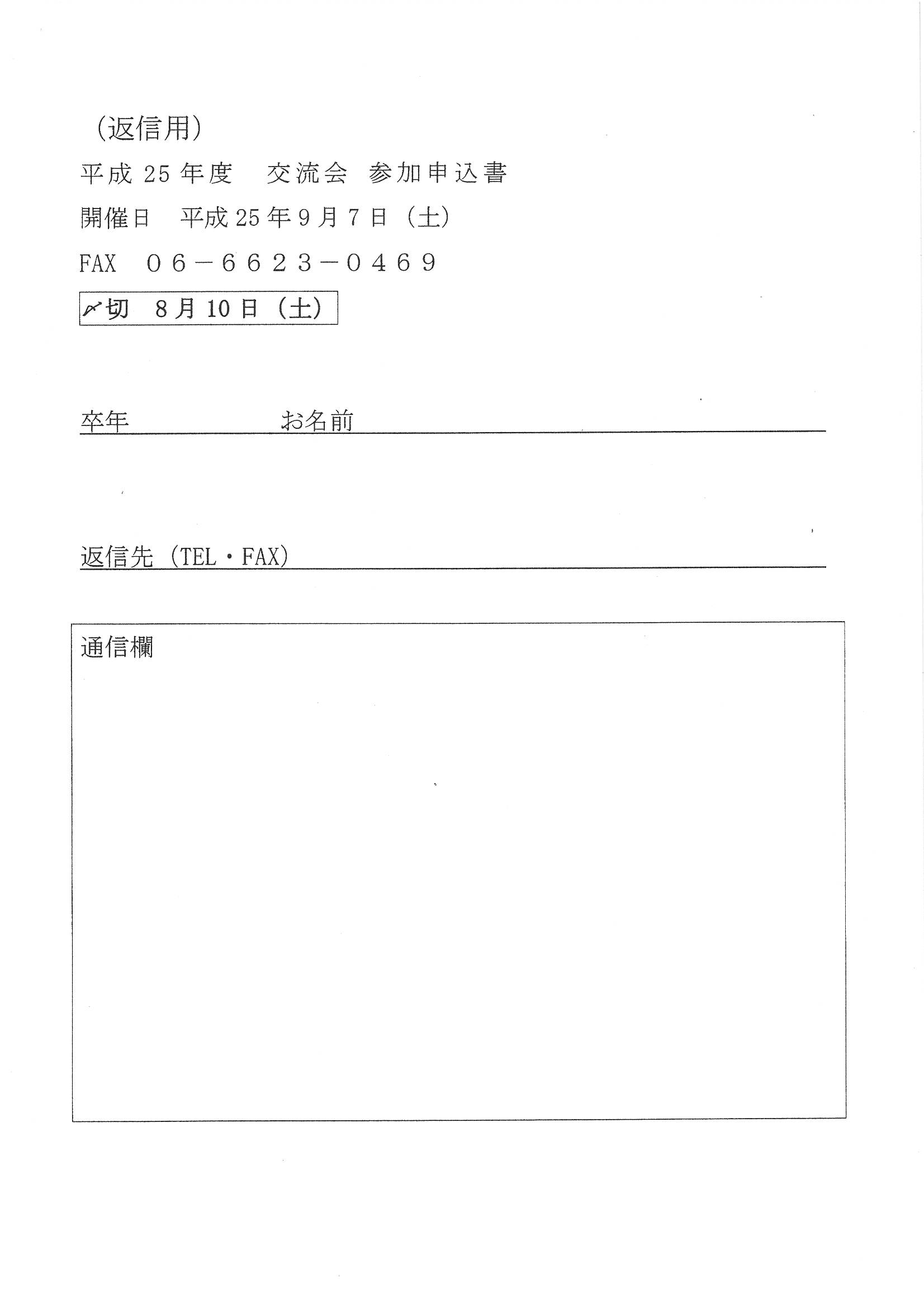

締め切りは8月10日(土)

申し込み用紙に必要事項をお書きの上、

お子様づれの方は、お子様の食事が必要か、

そうめん延ばし体験については、お子様と一緒に行う方と、別々に行うのかをお書き下さい。

料金に多少差額が生じます。

また、参加なされるお子様の年齢を書いて頂くと助かります。

お問い合わせは下記までお願いいたします。

大阪市立工芸高等学校 建築デザイン科 稲本まで

建築デザイン科職員室 直通

TEL・FAX共 06-6623-0469

申し込み用紙に必要事項をお書きの上、

お子様づれの方は、お子様の食事が必要か、

そうめん延ばし体験については、お子様と一緒に行う方と、別々に行うのかをお書き下さい。

料金に多少差額が生じます。

また、参加なされるお子様の年齢を書いて頂くと助かります。

お問い合わせは下記までお願いいたします。

大阪市立工芸高等学校 建築デザイン科 稲本まで

建築デザイン科職員室 直通

TEL・FAX共 06-6623-0469